ライターとしておよそ30年のキャリアをもつイトウヒロコさん。フリーランスになってからは、企業やそこで働く社員の魅力を伝える記事づくりを手がけてきました。その一方で、書籍『東京の生活史』(筑摩書房、2021年)やWEBサイト「今日の駒沢(駒沢こもれびプロジェクト)」で「聞き書き」形式によるライティングにも取り組んでいます。「市井の人の言葉こそ、心を動かす力がある」と語るイトウさんに「聞くこと」「書くこと」の魅力について伺いました。

*生活史とは……誰かの日々の記憶や出来事を、その人の言葉のままに聞き取り、記録していく手法のこと。かつては限られた領域で使われていた言葉ですが、いまでは暮らしの記録を見つめ直す手法として、少しずつ身近なものになりつつあります。

撮影協力:駒沢こもれびプロジェクト

フリーターから、予期せぬかたちでライターデビュー

──ライターになったきっかけを教えてください。

イトウさん: けっこう成り行きみたいなところがあるんですよ。私の学生時代はちょうど就職氷河期の真っ只中で、就活生にとっては本当に厳しい時代でした。

私もはじめは就活に励んでいたのですが、途中から嫌気がさしてしまったんです。大学4年の夏休みあたりから就活は諦めて、そのまま卒業。しばらくアルバイトをしながらふらふらと過ごしていました。でも、さすがにフリーターのままではいけないと思い、なんとなく興味があった「DTP」(パソコン上で印刷物のデータを制作する技術)の講座を半年ほど受けることにしました。

──意外です。最初の入口はDTPオペレーターでしたか。

イトウさん:そのつもりだったんですが、意外な方向に転がってしまって。DTPオペレーターとして制作会社に営業をかけていたんですが、そのうちの一社から「ライターやってみない?」と誘われたんです。結局そこに入社して、ライターデビュー。不動産広告に特化した制作会社だったので、マンションのキャッチコピーとかパンフレットのテキストとか書いていました。

──「〇〇に、堂々誕生」や「“上質”に住まう」みたいなキャッチコピーを?

イトウさん:はい、いわゆる“マンションポエム”ですね。使う言葉や言い回しでマンションのグレードを端的に伝えるひとつの技であって、意外と奥深い世界なんです。とはいえ、一般的なメディアのセオリーや文体がそのまま通用するわけではないので、いまとは仕事の内容がまったくちがいますね。

こうして振り返ってみると、昔から文章に触れる機会は多かったです。昔から読書好きで、子どもの頃は赤川次郎の「三毛猫ホームズ」の推理小説シリーズがお気に入りでした。小説を好んで読むのは、その頃から変わっていません。

──自分で小説を書いたりすることもあったんですか?

イトウさん:いえ、そもそも作文を書くのも苦手でした。はじめて「文章を書いた!」と実感できたのは高校三年生のとき。国語の授業で書いた短いコラムが専科の教師に褒められたんです。たしかテーマは「地球温暖化」で、きっちりと評論のように添削してもらえました。普段から尊敬している方だったので、うれしさもひとしお。「私、意外と書けるじゃん!」と、ちょっと自信がもてるようになりました。

──もともと文章力があったんですかね。

イトウさん:そんなことないですよ。不動産のキャッチコピーを書くのはずっと苦手でしたから。短い言葉で人の心を動かすのってすごく難しい。一度文章を書くことから離れたくなって、まったく業務の異なるPR会社に勤めていた時期もあるくらいです。

けど、そこでも文章を書けることがバレちゃって。販促物制作の一環でインタビューしたり、文章を書いたりするようになったのですが、コピーライティングよりもしっくりくるものがありました。これなら続けられるかもと思い、そんなこんなでフリーランスに。それが2010年頃の話になります。

「もぐら会」で自分の中のモヤモヤと向き合う

現在、駒沢大学駅前周辺で、あるまちづくりプロジェクトが進んでいます。その名も「駒沢こもれびプロジェクト」。2025年11月に開業予定の商業施設「駒沢パーククォーター」(世田谷区上馬)を中心にして、地域の魅力を発信する交流拠点「駒沢こもれびスタジオ」や、WEBメディア「今日の駒沢」などを運営する試みです。イトウさんは「今日の駒沢」内のインタビュー集「駒沢の生活史」でライターを担当しました。

──「駒沢の生活史」について教えてください。

イトウさん:約40名の聞き手が、駒沢周辺に住む53名に話を聞き、1万字以内の原稿にまとめる企画です。商業メディアとは毛色が違っていて、こちらが聞きたいことを聞くというより、話し手が話したいことを記録していく。書き手が話し手を選ぶルールになっていて、私は40代の男性にお話を伺いました。

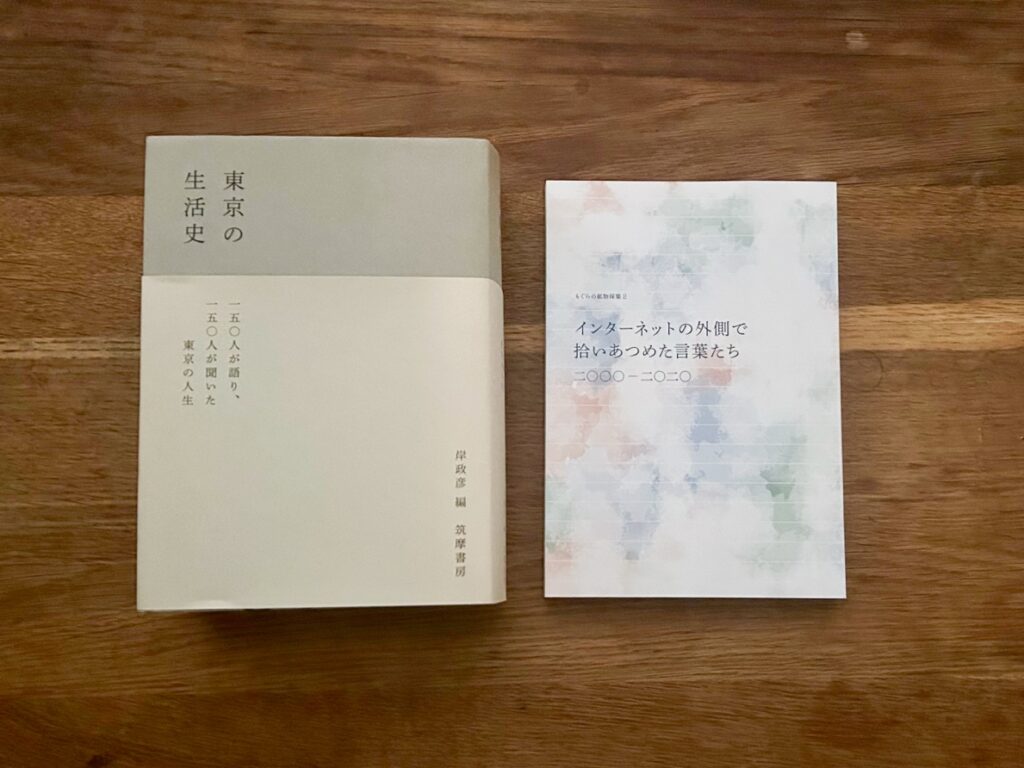

「駒沢の生活史」は、東京に住む150人のインタビュー集『東京の生活史』をベースにしています。私はその本を監修している岸政彦さんのファンで、X(当時Twitter)でライター募集の投稿を見つけて、すぐに応募したんです。ありがたいことにライターの1人に採用されました。

それからしばらくして、私が書いた記事を「駒沢の生活史」のディレクターである西村佳哲さんが読んでくださって、制作メンバーとして声をかけていただいたんです。なぜ私に?と思って、西村さんに何気なく聞いたところ「『聞くこと』『書くこと』をとてもユニークなかたちで実践しているから」と。そんな自覚がなかったので、驚きでした。でも、いくつになっても褒められるのはうれしい(笑)

──お仕事とは別に、エッセイストの紫原明子さんが主宰する「もぐら会」というコミュニティにも在籍していますね。紫原さんの公式サイトには「月に一度の【お話会】を通して、自分と世界とを“自分自身で”掘り深めていく集まり」とあります。

イトウさん:もともと、紫原さんの書くエッセイが好きで、一読者としてずっと憧れていました。どのエッセイもユーモアがあふれていて、育児や家族に関するさまざまな問題を思いもよらない発想で乗り越えていく。共感できる話題も多くて、読んでいて元気づけられるんですよね。

「もぐら会」の活動でとくに印象に残っているのが「書くことコース」での体験です。これは紫原さんによるエッセイ講座で、毎回自分自身にまつわることが執筆のテーマになります。これがもう想像以上に難しくて……。仕事で書く原稿とはまったく勝手が違っていて、自分の中のモヤモヤに真正面から向き合わなくてはいけない。いわば“人生の棚卸し”のような取り組みです。

──ライターって他者のことを書いてばかりで、自分のことを書く機会が滅多にないですからね。講座ではどういったエッセイを書いたんですか?

イトウさん:最初のエッセイは「私が日記を捨てたわけ」について書きました。じつは私、小学生の頃からずっと日記を書いていたんですよ。誰に見せるでもなく、そのときどきの感情を書き連ねるような内容でした。でも、子どもが生まれてから、ふと「この日記を子どもに読まれたらどうしよう……」と思う瞬間があって。想像するだけで恥ずかしさがこみあげてきて、日記はすべて処分してしまいました。

この話を紫原さんに話したら、すごく驚かれて。「将来、子どもといっしょに読んだらいいのに」なんて、恐ろしいことを言うわけですよ。その流れで、与えられたテーマが「私が日記を捨てたわけ」になったんです。

何気ないエピソードにこそ、共感が生まれる

「もぐら会」では、創作活動にも力を入れています。2021年には、同人誌『もぐらの鉱物採集2 インターネットの外側で拾いあつめた言葉たち 二〇〇〇ー二〇二〇』(通称・もぐら本2)を制作しました。「2000年から2020年にかけて、どんな人生を送ってきたか?」というテーマで、世代も背景も異なる17人にインタビューを実施。生活史のスタイルに則ってまとめられています。イトウさんも書き手として、制作の一端を担いました。

──「駒沢の生活史」『東京の生活史』『もぐら本2』……と、いずれも「聞き書き」の手法をとられていますよね。話し言葉をそのまま文字に起こしたような文章が印象的です。

イトウさん:そうですね、できる限り話し手の語りに近いかたちで載せるようにしています。発した言葉や口調も極力残して、話の順序を入れ替えたりもしていません。これは商業ライティングではあまり見ない手法です。

というのも、テレビやマスコミなどの制作者は「取れ高(使える内容)」をいかに多く集めるのかが仕事ですから。ライターにも言えることで、インタビュー中もどこかで「キラーワードを引き出してやるぞ」と狙っていたりする。どうしたって制作側の「意図」が介入してしまうんですよね。

──生活史には妙に惹かれるものがあります。著名人ではない、市井の人々の何気ないエピソードに引きつけられるのはなぜでしょうか?

イトウさん:う~ん、難しい質問ですね。でも、岸政彦さんが『東京の生活史』を制作するときに「無意識にぽろっと出た言葉こそ尊い」と仰っていましたね。だから、話し手の言葉は「そのまま」がいいという考え方なんです。

私なりに言うと、結局みんな「人間が好き」ってことなんじゃないでしょうか。『生活史』や『もぐら本2』に出てくるエピソードはどれも取り留めがなく、日常の断片ばかりなんです。だけど、読んでいる人はどこかで自分の過去や気持ちと重ねてしまう。

村上春樹が『雑文集』(新潮社、2015年)の中で「小説を読むという行いは、自分の人生を物語に投影して、再構築することだ」というようなことを書いていました。私の解釈が多分に入っちゃっているのですが、これって『生活史』という考え方に惹かれる理由にも通じている気がしますね。

──たしかに他人の昔話なのに、読んでいて親近感を覚えます。話し手も気持ちよさそうに語っているのが伝わってくる。なにか聞き方にコツでもあるのでしょうか?

イトウさん:話し手の話題を奪わないとか、余計なツッコミをいれないとか、基本的なルールはあるけど、コツですか……。強いて言うなら、ちゃんと「相手に興味をもって聞くこと」ですかね。話し手だって、ただ話を聞いてもらって、相手にうんうんと共感してほしいときがあるんですよ。

小学生のときに担任の教師と交換ノートしていませんでしたか? 「先生、あのね」からはじまって、日々のことを報告する、あの感じ。聞き書きも、あの交換ノートに近いような気がします。

──話し手が心を許しているから、尊い言葉が生まれるのかもしれませんね。インタビュー記事を読んでいても、話し手の素が見えるとぐっと引き込まれてしまいます。

イトウさん:採用広報の社員インタビューをしていると、そういった場面に出くわすことが少なくありません。一見、控えめそうな人だけど、話していくうちにどんどん言葉の端々に情熱を帯びていくんです。なかには、自分の中に眠っていた熱意に気づく人もいる。そうなったら、聞き手としてはガッツポーズですよね。

逆に、喋り慣れている人の話って、意外と平凡な展開になりがちなんですよ。紋切型だったり、当たり障りのない話にまとまっていたりして。もちろん構成としては綺麗なんだけど、あまり心に残らないし、メールのやりとりで済んだのでは?と思ったりして。なんとか相手に揺さぶりをかけたくて、あえて素人質問を投げかけることもあります。

──あなたの素を見せてくれ!と(笑)

イトウさん:そうそう、あなたの「思い」が聞きたいんだよ!って(笑)

苦しい思いをしながらも書き続ける2つの理由

ライターにとって「聞くこと」と「書くこと」は、地続きの関係にあります。話し手の代弁者として、その人の言葉や思いを丁寧に紡いでいく――。それは決して一筋縄ではいかない、ときに苦しく孤独な作業です。それでもイトウさんが書き続ける理由とは?

──「聞くこと」だけではなく「書くこと」の魅力についても教えてください。

イトウさん:ライターの私が言うのもなんですが「書くこと」って、とても苦しい作業ですよね。

──そうですね。「生みの苦しみ」と言っては大げさですが、辛いことの方が多いです。

イトウさん:とくにインタビュー記事だと、ライターは話し手の代弁者になるわけです。その人の思考をトレースして、人格を自分の中に憑依させるような感覚。しかも、ただ言葉をつなぐだけじゃなく、読者にも伝わるかたちでまとめなくてはいけない。けっこう大変な作業だと思うんですよ。

──にも関わらず、なぜ「書くこと」を続けているのでしょうか?

イトウさん:理由は2つあります。1つは、インタビューや取材で得た感動を、できるだけ多くの人と共有したいから。たとえば取材のあとって、話し手の方から勇気や元気をもらえたり、刺激を受けたりしますよね。そういうほくほくした気持ちを誰かにも伝えたくて、ヒイヒイ言いながらパソコンに向かっているんです。

もう1つの理由はとてもシンプルで、自分の記事を褒めてもらえるとうれしいから。私は自己評価よりも他者からの評価を信じるタイプ。だから、少しでもポジティブな反応をいただくと、もうそれだけで舞い上がっちゃう。そして、次はもっと期待に応えたいと張り切ってしまうんですよね。

もし文章を書くことに興味がある人がいたら、ある程度、人の目にふれる場所で公開することをおすすめします。やっぱり、誰かからの反応がないと書いていても気持ちが乗らないと思います。

──いまは誰でも情報発信できる時代ですが、文章のセオリーに縛られてしまい「書くこと」を躊躇している人も多そうです。

イトウさん:そうかもしれません。けど、私はそのセオリーに抗っていくタイプ。文章術の本に「端的にわかりやすい文章で」とか書いてあったりすると、反抗心がむくむくと湧いてきて。だって、胸を打たれる文章ってうねうねと長文だったりするものじゃないですか。町田康さんや筒井康隆さんの小説なんか、まさにそうです。

そんな理由から、商業ライティングでもあえて一文を長くすることがあります。もちろん、しっかりと意味が伝わるようには工夫はしていますけどね。セオリーに倣うことも大切ですが「正しさ」にとらわれると、かえって心理的ハードルが上がってしまうかもしれません。

──気の利いたことを書かなくてはいけないと思っている人もいそうです。その点、イトウさんのnoteを読んでいると不思議な余韻を感じます。率直に言うと、明確なオチがなかったり、独り言のようにフェードアウトしたり。

イトウさん:noteは文章の筋トレの意味もあって、週に一回程度更新するようにしています。「もぐら会」のメンバーにも毎回楽しみにしてくれている人がいるんですよ。

とはいえ、いつも百点の記事を書こうとすると、あれこれ考えすぎて一文字も書けなくなってしまうから、変に気負わずに日常のことを書き綴るようにしています。正直なところ、出来としては20点くらいの記事もあったりするけど、自分がおもしろいと思えるならいいじゃないですか。反応があったらあったで、それはそれで素直に喜んだらいいと思います。

『生活史』に携わって改めて感じるのは、おもしろくない人はいないということ。商業的な価値があるかどうかは別として、市井の人たちが自分なりの言葉で書いたら、きっと魅力的な文章になるはずです。そこに文章力は関係ない。「書くこと」をはじめたい人は、まず自分の素を出すことを意識してみてほしいですね。

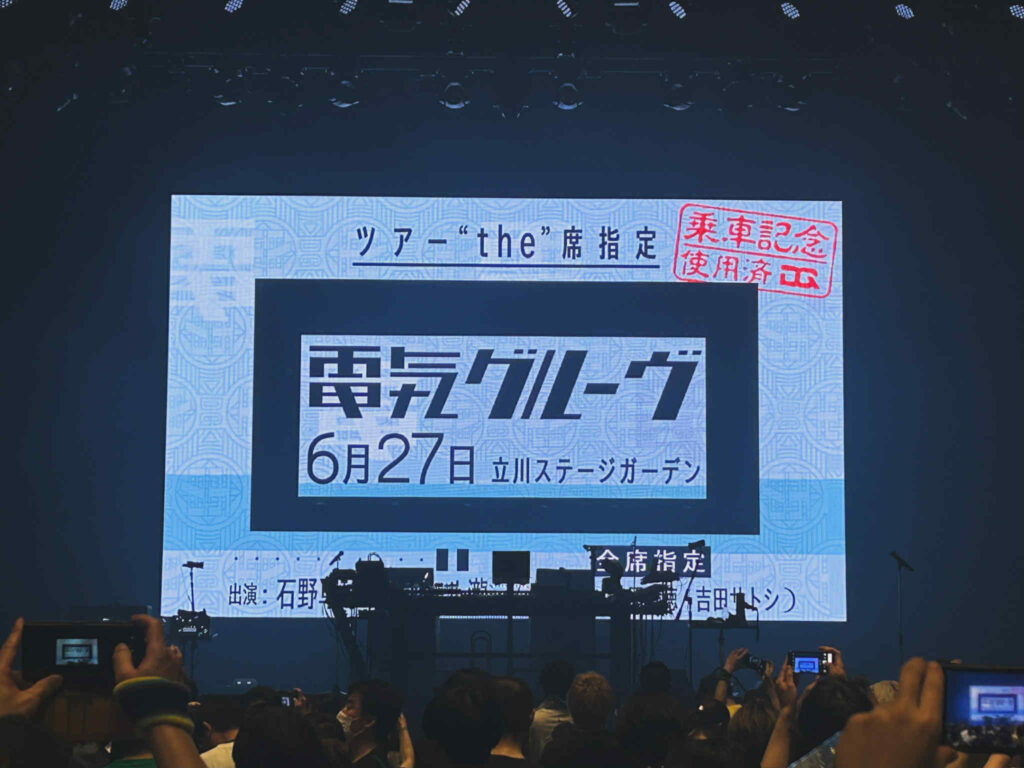

「ライブや音楽イベントは、私の人生には欠かせない時間ですね。」と話すイトウさん。日々、仕事で多くの情報に触れ、常に頭の中がごちゃごちゃしているというイトウさんにとって、音に身を委ねる時間はまるで心を解放する儀式のようなものだそうです。大音量に包まれると、思考がすっと消えて、ただその瞬間に没頭できるのだとか。「いい音が流れてくると声を出して笑っちゃったり、ごくたまに号泣したりしています。終わったあとは3日間くらい忘我の境地です」と、至福の時間を語ってくれました。

イベント告知:もぐら会が「文学フリマ東京41」に出店します!

エッセイスト、紫原明子の主宰するオン/オフハイブリッド型コミュニティ「話して、聞いて、書いて、自分を掘り出す、もぐら会」有志によるエッセイ集と評論を「文学フリマ東京41」【もぐら会】ブースにて販売します。

開催日時:2025年11月23日(日)12:00〜17:00

会場:東京ビッグサイト 南1〜4ホール

ブース: 南3-4ホール | た-68

文学フリマ東京41の詳細は、公式サイトをご覧ください。