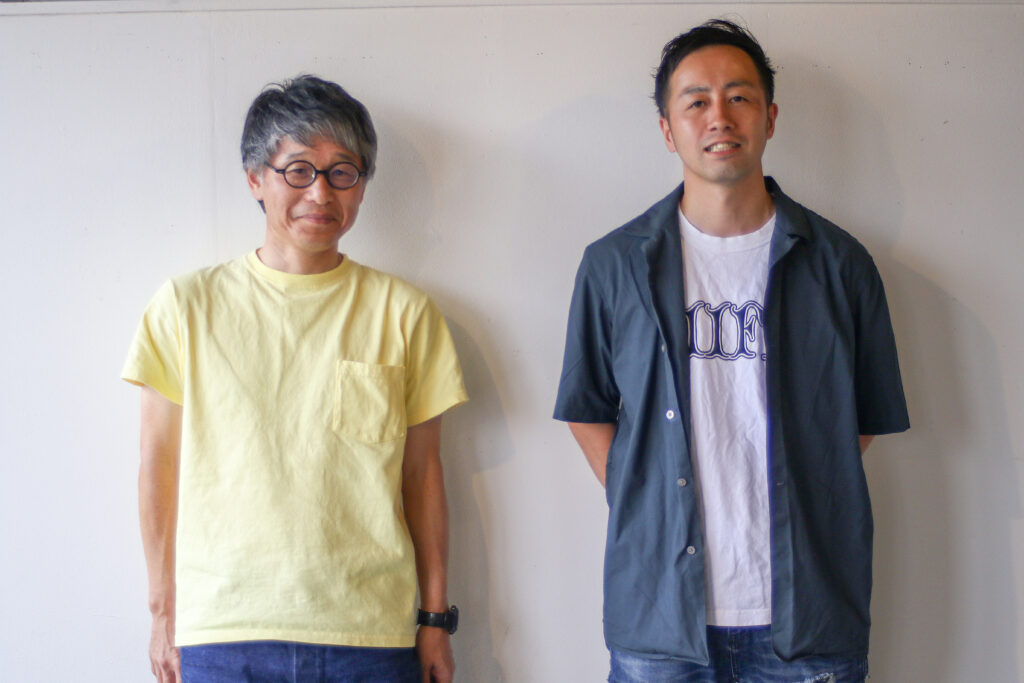

エイミーことエントリエ編集長の鈴木 栄弥が気になる人を訪ねて、自分らしい暮らし方や生き方のヒントをいただいてしまおうというこのシリーズ。第9回目のゲストは、八王子の空きテナントプロジェクト「NPO法人AKITEN」のメンバーである及川 賢一さん、望月 成一さんのおふたりです。

「空きテナント」を利用して

まちの独自性を発信

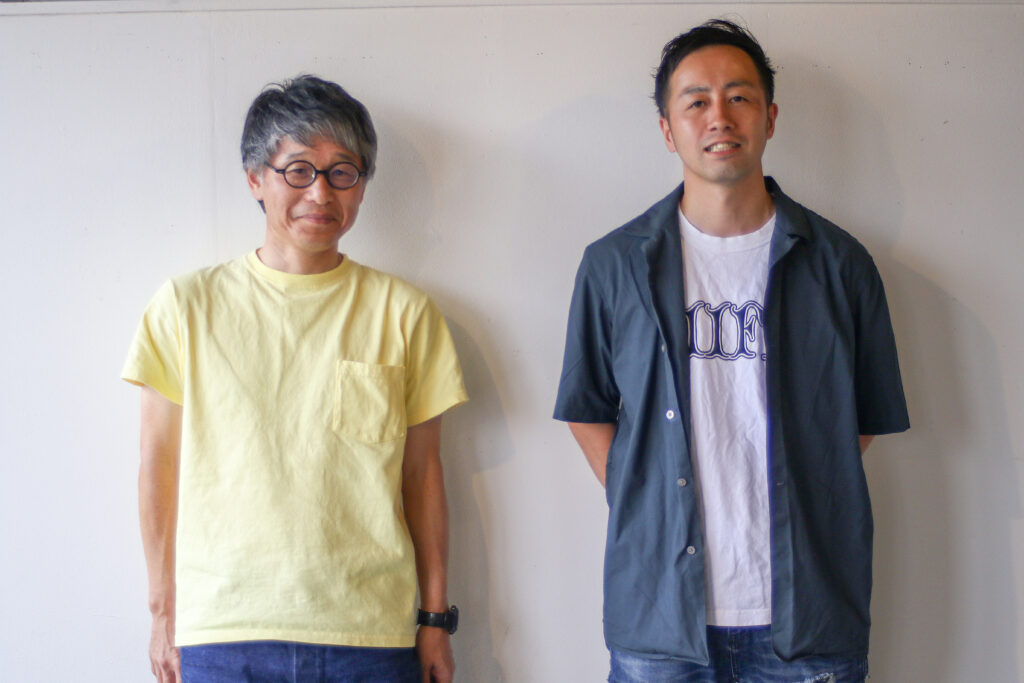

右:及川賢一さん。八王子市議会議員という肩書を持ちながら、2014年アートやデザインの力で地域の独自性を発信していく空きテナントプロジェクト「NPO法人AKITEN」を立ち上げ、八王子の空きテナントを新たな魅力発信の場として利用することを提案。地域の活性化に努めている。

左:望月成一さん。アーティストたちの作品展示の場を提供する「cafe・gallery Modest」オーナーであり、設計士、デザイナー。「NPO法人AKITEN」メンバー。

プトジェクトを通じて

地域の課題に気づきを

空きテナントプロジェクト「NPO法人AKITEN」とは、どういったものなのでしょうか?

及川さん:いわゆるシャッター商店街やまちの空きテナントを短期間で借りて、アートやデザインを切り口に、イベントの開催や新しい活用方法の提案をしています。例えば、アーティストのギャラリー。長い時間、空きテナントとなり汚れてしまった空間でもアーティストからすると、作品を活かす場所にできるんです。

おもしろいですね。

及川さん:はい。アートの役割の中には、問題提起や気付きを与える部分もあると思っているんです。ほかにも、農家さんの野菜を売る「ファーマーズマーケットを開催しました。空きテナントの活用法って、考えれば本当にいろいろあるんですよね。

プロジェクトでは空きテナント活用のほかにはどんな活動を?

及川さん:そもそも空きテナントをつくらないために、講師の先生をお招きしてリノベーションスクールを開いたり、空きテナントを使いたい人、貸したい人のマッチングサイトもやったりしています。

それから、まちに関することでディレクションをすることもあります。去年は染工場を借りて浴衣をつくるワークショップなどもおこないました。

まちにとっての新たな可能性を、いろんな方向から提案されているんですね……!

地域の一員として「空きテナント」があることに

問題意識を感じて欲しい

そもそも、八王子で空きテナントプロジェクトをやろうと思ったのはなぜでしょう?

及川さん:八王子は人口が多く、交通の便も良いため、2025年までは増え続けていくといわれています。でもその一方で、空きテナントが増えている。いわゆる「シャッター商店街」というのは、閑散とした状態がさらに人を遠ざけるなどマイナスになることも多いんです。

空きテナントは、間接的に地域活性の妨げにもなるんですね。

及川さん:はい。空きテナントを持つオーナーさんには、地域の一員として「どうにかしなければという想い」を持ってほしい。だからテナントの使い道についてちゃんと考えてくださいってお願いしたんです。

その改善策のひとつとして空きテナントを利用させてもらうことで、AKITENのプロジェクトが成立しています。それに、プロジェクトに利用した空きテナントは、次のテナントが決まるケースも多くあるんです。アーティストが使ってくれることで、汚れたテナントも魅力的に見せられる。

プロジェクトがまちの人にとっての

ファーストステップとなるために

まちの人にとってプロジェクトは、どうなったら良いと感じていますか?

望月さん:個人的な話ですが、八王子ってアートやデザインの仕事が少ないと感じていて、どうにかしたいと思っていました。だからまずは仲間を作れば良いんじゃないかと思い、アーティストや作家の作品を展示できるカフェをオープンしたんです。そうしたら、次第に仲間が集まってきて。

私はクリエイターとして次世代の人たちが生活の糧につながることをしたいと思っているんです。今は残念ながらまだまだなので、プロジェクトを通じてまちに住んでいる人や外部の人に八王子は魅力的だよっていうイメージをつけるためにどんどん露出できればなと思います。

空きテナントの活用はそういった意味で、魅力発信の有効な一手になっていますね。

及川さん:そうですね。人を呼び込むのは簡単じゃないのですが、普段は山奥で活動をしている作家さんもここにきて発信してもらったりできますし。

望月さん:ただ、八王子在住の人はアートとかデザインとか……そういうものを求めてないんだよね(笑)。

及川さん:そういうものに興味が湧く人は、都心にでちゃう。でもそれでも、ここが誰かにとっての“きっかけ”とか“ファーストステップ”として存在できれば良いかなと思います。

多摩には美大も集中していますよね。

及川さん:はい。だから、学生やはじめて展示をする子たちの場として扱ってもらえれば。食べていけないと若い子は困るし、そこも当然考えていかないといけないですよね。食べれないのに「八王子出るな!」とはいえないし(笑)。

“自分たちがやりたいこと”をやりながら

まちの人も楽しめる場づくりを

プロジェクトをやっていて「良かった」と思う瞬間はどんなことでしょう?

望月さん:イベントやったときに、お客さんが楽しんでくれているのを見るとうれしくなりますね。

及川さん:確かに(笑)。自分たちが楽しいのはもちろん、その“楽しい瞬間”を参加してくれた人も感じてくれたときは、うれしくなりますね。

望月さん:あとは、AKITENでイベントをやっていると八王子の中でも地域に対して感度が高そうな人がくるわけです。そうすると「やった!」っていうのもあるし。

及川さん:僕たち自身、まちのことをやっているんですが、やらされ感がないんですよね。自分たちでもやりたいことをやって、社会的にも、まちにとっても意味のある活動であるば良いなと思っているんです。

では、最後に活動するうえで大切にしているこだわりがあれば教えてください!

望月さん:「つながり」ができて、それによって生まれる金銭だけでなく、精神的な豊かさみたいなのが都心に比べると八王子は生まれやすいと思っています。そういう意味でつながりを求める活動をしていきたいです。

及川さん:空きテナントプロジェクトを通して気付きを与えて問題提起しても、それだけじゃ根本的な課題は解決しない。具体的にどう解決策につなげるのかをちゃんと考えていこうと思っています。つくり手側からすれば、そういう積み重ねが、まちの人たちにアートやデザインの力ってすごい!と思えることにつながるのかなって。

ただアウトプットとしてかっこいいことを見せて「かっこいいね」って終わっちゃんうんじゃなくて、それが自分たちの生活を変えるところまでつながってることもきちんと説明していく。そこにこだわりたいなと思っています。

西八王子の「AKITEN BASE CAMP ギャラリー」は、ギャラリーとして作家の活躍場所にもなっているほか、カメラマンや陶芸家、靴のデザイナーなどさまざまな業種のクリエーターが集うレジデンスにもなっている。個人の活動がつながり、仕事に発展することも。

AKITEN BASE CAMPギャラリー

ΙHP

http://akiten.jp/gallery/

Ι住所

八王子市千人町2-16-1丸神ビルB301

Ιアクセス

JR西八王子駅北口徒歩5分

![]() 本日のヒトコト

本日のヒトコト