神奈川県でオリジナルデザインの注染てぬぐいを制作する「アトリエラヒヨ」。デザインから型紙の手彫りまでを手がけ、三重と東京の職人さんとの協働により生み出される作品は、日本独自の染色技法「注染」ならではの美しいボカシと手仕事の痕跡が魅力です。現在は手ぬぐいに加え、B反*を使った裂き織りや染め重ねなど、新しい表現にも挑戦を続けています。

*B反(びーたん)とは…織りむら、染めむら、色焼け、異物混入、糸切れによるキズなど、生地にわずかな難点があるものの、用途によっては問題なく使用できる和服用織物や生地のこと

紫陽花への憧れから生まれた「ラヒヨ」という名前

私が小さな頃から、そして今も住んでいる市のシンボルの花が紫陽花で、あちこちに紫陽花が植えられています。子どもの頃からあの美しいグラデーションが気になる、憧れる存在でした。活動名は、紫陽花の別名のひとつ「四葩(よひら)」を逆から読んでいます。

注染てぬぐいの制作をはじめたのも、紫陽花のグラデーションによく似た注染ならではの美しいボカシに惹かれたから。あの綺麗な色合いを私も表現したいという想いがあります。

“何かをつくったりデザインしたり、そういった表現をしたい”。

そんな思いを抱えながらも、自分にしっくりくるものに出会えずにいました。

色々なものを見たり経験しながら探す中で、紙、染織、版画、デザイン、手仕事といった自分の好きな要素が全て集まっている注染の技法を体験した時に、出会えた!と思う感覚がありました。

そこからは自然といろいろなアイデアが浮かんできて、頭の中はつくってみたい手ぬぐいの柄でいっぱいになりました。

手彫りの線に宿る人間味

注染は1枚の型紙を使って同じものを何枚も染めることの出来る技法ですが、柄の出方が全く同じにはならず、個性が生まれるところが面白いです。型紙と糊から生まれる柔らかな線や形は、時にはかすれたり滲んだりと、味わいがあります。

特に異なった色同士が接している境目は、くっきりとしていたりぼんやりとしていたりと、その時々の表情が豊かです。

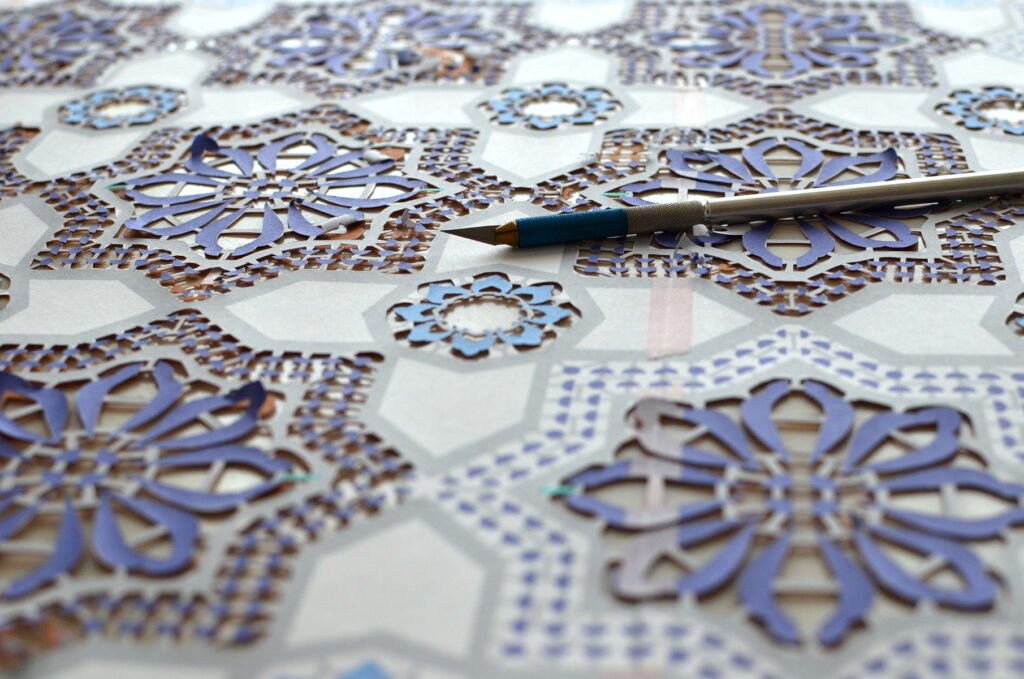

制作過程において、型紙の手彫りは私が直接行なっている手仕事の部分で、特に大切です。

例えばパソコンでデザインをした規則正しい文様の場合、型の手彫りをする時に出力した下絵から少しズレたり歪んでしまったりします。それが結果的に機械的になりすぎず人間味となるのですが、その微妙なズレを大切にしています。

彫る時に下絵通りきっちりとではなく、わざとラフな感じに彫ることも。下絵はあくまでも彫る時のガイドの役割で、彫ることによって絵柄が完成するようなイメージかもしれません。手で彫った線ならではの魅力があると思いますし、手仕事の痕跡を大切にしています。

暮らしに寄り添う手ぬぐい

B反を使った裂き織りや、染め重ねの制作では、手ぬぐいという素材の可能性をもっと知りたい、広げてみたいと思っています。裂き織りの場合は他の糸と組み合わせて、新たな質感を持った布を創り出せる事が面白いです。厚みや硬さ、織りで文様を出したりと、薄くてサラッとした手ぬぐいの生地を大きく変化させる事ができます。

染め重ねは、注染で染めた元の色に藍やベンガラなどが重なり生まれる、複雑な色合いが好きです。最近は藍でのかご染めなど、今まで試していなかった染め方にも挑戦中です。

注染や染色に向き合う中で、私自身も手ぬぐいをよく使うようになりました。注染てぬぐいは色落ちがあり、使い込んで育てていくという側面も。そのテストを、自分の暮らしの中で常に行なっているような感じです。

ドラマやCMなんかで手ぬぐいが映ると、どうしても注目していろいろ見てしまいます。新品なのか、使い込んでいるものなのか、特に切り口のほつれの様子が気になって注目してしまいます。

和裁や刺し子、刺繍やポジャギなど、手縫いの技法にとても興味が湧いてきていて、昨年から少しずつ調べたり練習をしています。現在は手ぬぐいがメインの活動ですが、ゆくゆくは裂き織りや染め重ねに手縫いの技法なども加えて、手ぬぐいから制作したものの発表の場を増やしていきたいです。

イベント出展のお知らせ

POP-UP 開催中 アトリエラヒヨ 手ぬぐい展 2025

日時:2025年8月30日~10月3日

場所:実店舗 テヌグイ区ザカイ

オンラインショップ 手ぬぐい専門店 こっさ。

さらに、9月20日・21日に日本橋の綿商会館で開催される 「手ぬぐいマーケット」 にテヌグイ区ザカイさんが出店。ブース内でアトリエラヒヨの手ぬぐいも一部ご紹介いただきます。全国の個人作家さん、メーカーさん、職人さん、そして手ぬぐいファンが集まるイベントです。ぜひお気軽にお立ち寄りください。