横須賀在住のライター・木内アキさん。ファッション誌からキャリアをスタートし、雑誌・書籍・Web・オウンドメディアなど、さまざまなメディアで約20年、フリーランスのライターとして活躍されてきました。

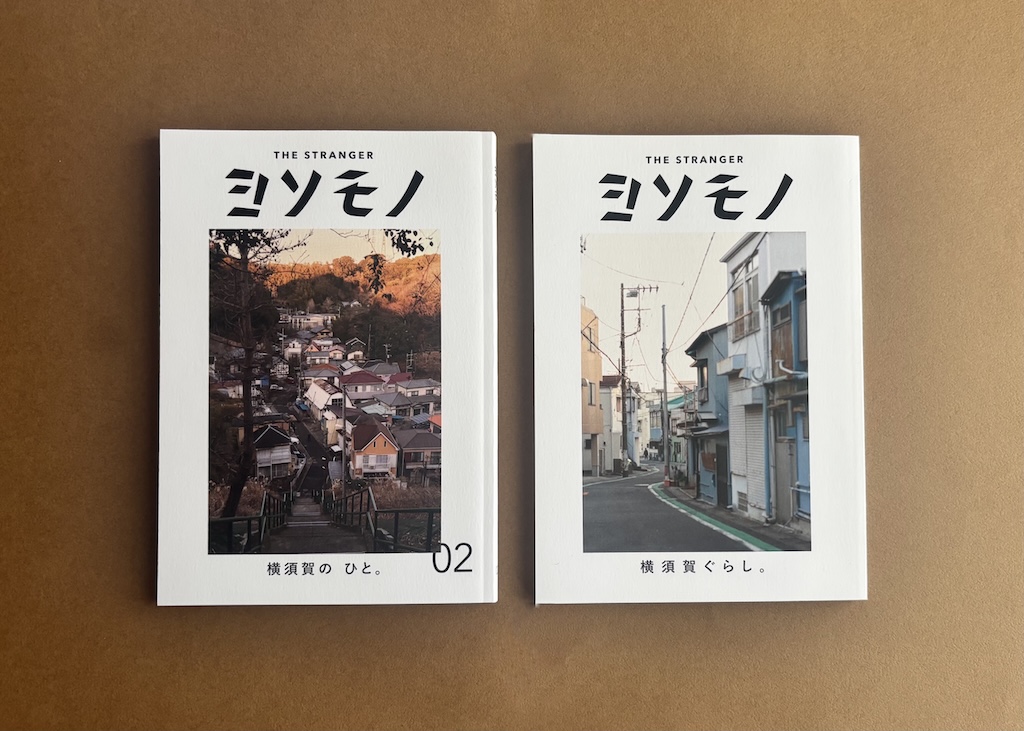

2018年に東京から横須賀へ住まいを移し、2024年にZINEレーベル『YOSOMONO BOOKS』を立ち上げ。移住者の目線で横須賀の魅力を綴る文芸ZINE『ヨソモノ』は、誠実に生きる「普通の人」の暮らしに光を当てることで、まちの愛おしさや特異性が浮かび上がってきます。

商業出版の世界で長く活躍されてきた木内さんだからこそ、ZINEという形で伝えたいこととは。ご自身も北海道という「地方」にルーツのある木内さんから見た、横須賀というまちとは。

『ヨソモノ』第2号に登場する横須賀の本屋・カフェ・バー「圏外書房」さんで、お話を伺いました。

横須賀は、多様なルーツの人たちが混ざり合うまち

──木内さんは、2018年に東京から横須賀へ住まいを移されました。横須賀に決めたきっかけは?

木内さん:ものづくりをしている夫が、もっと自然のあるところで暮らしたいと言い出したんです。横須賀は、住む場所としてはノーマークでしたが、偶然素敵な平屋を見つけて。築60年はゆうに超えているであろう古い家で、船底天井の杉板が飴色に変わっているところに惚れ込みました。

家を内見した帰りに横須賀のまちを歩いてみたら、地元のおじいちゃんやおばあちゃんだけでなく、いろんな人たちが、普通に歩いていたんです。見慣れない白い制服を着た防衛大学校の学生さん、東南アジアやアフリカ系ほか海外にルーツのある方、迷彩柄の服を着た米軍の方……。この独特の混ざり方は、どことも似てなくていいなあと思って。

夫はカナダに何年も住んだことがあって、私も大学で外国語を学んでいたし旅が大好きでした。文化が混ざり合っているところは、横須賀暮らしを決意する大きな後押しになりました。

──フリーランスのライターとして活躍されている木内さん。横須賀にいらっしゃってから、暮らしや仕事スタイルはどう変化しましたか?

木内さん:東京にいたときは、朝から夜まで時間を気にせず働く仕事人間。それが嫌いではなかったし、フリーランスだと仕事をいただくということは収入面だけでなく「自分は必要とされている」という安心感にもつながっていたんでしょうね。忙しない状態にあまり疑問を持たず、むしろ高揚感すら覚えていました。

横須賀に引っ越した当初は、楽しみな半面「仕事はどうなってしまうんだろう……」とすごく不安だったんです。

──今ほどリモートワークが浸透していない時期ですよね。いざ引っ越してみて、いかがでしたか?

木内さん:まず、想像していたほど移動がしんどくなくて、拍子抜けしました。

東京に住んでいた頃は20~30分で都心に出られましたが、今は2時間かかります。電車に乗る時間が長くなった分、読書量が劇的に増えました。その気になれば行きと帰りで映画を1本見ることもできます。自分のために使う時間が増えたことで、元気になっていることに気づきました。

また以前は、1日に何件もの取材を組むこともありました。でも、今は時間的にそれが難しいので、小刻みな仕事よりは腰を据えて取り組める仕事や、自分の裁量が大きい仕事を中心に受けています。以前よりゆったりとした時間の使い方ができるようになりました。

──お仕事を受ける姿勢にも変化があったんですね。

木内さん:そうしているうちにコロナ禍になって、リモートワークがしやすくなりましたし、都心から離れたところに住む人も増えました。以前だと、名刺を渡すと「はるばる遠くから来ていただいて」と気を遣われることもありましたが、今は当たり前のこととして受け止める人が増えたように思いますね。

一生懸命働いていた頃の自分も愛おしいですが、もっと手放していいものがたくさんあったんだなと気づけました。

素朴で愛おしいまちの一面を伝えたい

──木内さんは2024年、文芸ZINE『ヨソモノ』を創刊されました。創刊に至った思いを伺えますか?

木内さん:横須賀に暮らしてみると、外から見た横須賀と中から見た横須賀とでは、イメージが全く違うことに気づいたんです。

例えば海軍カレーや米軍基地、ペリー、スカジャン、ドブ板通り商店街のような、観光目線で見た「ザ・横須賀」なイメージは、住んでみると全体のごく一部。

八百屋のお父さんがぬか漬けを作っていて、一度買うと顔を覚えていてくれるみたいな、のどかで素朴な部分が想像以上にたくさんありました。都市の流行とはどこか距離があって、マイペースで独自の発展の仕方をしているのが面白いんです。

──確かに横須賀は、昔ながらの雑貨屋さんや八百屋さんが元気に生き残って、地元のお客さんで賑わっていますよね。

木内さん:これまでのメディア仕事では、販売部数や閲覧数といった指標と常に隣り合わせで、流行りや人気のものが周りに溢れていました。だから流行りや数字と全く関係のない、地に足のついたものへの愛しい目線は、雑誌の特集としてはなかなか切り口にしづらい。まずは形にして実際に見てもらわないと魅力が伝わらないだろうと思っていたので、商業出版では実現しづらいものを表現する方法として、ZINEという手段に可能性を感じ始めていたんです。

また書店がどんどん閉店し、紙の本がなくなっていくという時流の中で、紙の本はなくしたくないという思いをずっと抱き続けていました。

紙の本やZINE、そして横須賀に対する思い。それらが噛み合ったことが、創刊につながりました。

──“ヨソモノ”というコンセプトはどこから?

木内さん:移住者は、観光客と地元民との狭間にいる存在。外と中との両方の目を持った“ヨソモノ”の立場だから見える、横須賀の独自性や面白さを残してみようと思ったんです。

また私は北海道の人間です。開拓時代の移住者=ヨソモノである、という自分のアイデンティティも名前に込められています。

一人の人間の個別具体な営みから見えてくる、横須賀

──5月に『ヨソモノ』2号が発刊されました。1号は横須賀にいる移住者や市外に住む「ヨソモノ」の寄稿やインタビュー、2号では横須賀にゆかりのある「ジモノ=地元の人」をインタビュイーに迎えています。号を追うごとに違う角度から、横須賀というまちに光を当てていますね。

木内さん:人様の生まれ育った大切なまちを、単なるZINEの素材として扱うようなことはしたくありません。ですから、創刊以来、まちをテーマにするのなら4号までは作りたいなと思ってきました。

地元の方とお話していると、街の成り立ちに由来する横須賀ならではのエピソードや、発展著しかった時代のお話もよく聞き、それもすごく面白いんです。

移り住んで普通に暮らしていては気づかないものがまちのあちこちに潜んでいて、それが誰かの記憶として生き続けている。だから、まちの見え方は人それぞれ違うんですよね。

人の営みが重なることで、まちが作られていくんだと思っています。

──「横須賀ならこの人」な有名人というよりは、日々淡々と暮らす普通の人の営みにスポットが当てられています。

木内さん:商業出版の世界だと、著名な方や話題性のある方へのインタビューをする機会が多くありました。一方で、一般の方にもインタビューをする中で、人生の面白さにはさほど有名無名の違いはない、ということを強く感じてきました。目立つ人には光が当たりやすいけれど、普通に暮らしている人の素敵さや奥行きのある輝きは取り上げられづらい。

商業出版ではできないこととして、むしろそういう普通の人の話を書きたいと思っています。

──登場する方は、ただ消費的に横須賀に住んでいるというよりは、ご自身の手で人間関係や暮らしを独自に作り上げていかれている方ばかり。どのような方にお声がけしたんでしょうか?

木内さん:本の制作のために会いに行くのではなく、あくまで私という一人の移住者がこのまちで生きていく中で、自然と出会い、なおかつ自分の目線や言葉を持っているなと心惹かれた方たちに登場いただいています。

──一人の個別具体な人生が木内さんという一人の人の視点ともクロスして、横須賀というまちの持つユニークさが浮かび上がってくるなと思いました。

地方都市ならではのリズムや独自性

──発刊後は、地元からどのような反応がありましたか?

木内さん:最初は「張り切って作っちゃったけど、売れるんだろうか?」とドキドキしていましたが、予想以上に好意的な反応をいただきました。

1号に載っている古書店 ブックス&コーヒー AMIS(神奈川県横須賀市上町)さんをはじめ、積極的に販売協力してくださる地域の書店があったことに加え、「地元を応援する」という横須賀の気質もあって、口コミで取扱店が広がって。その結果、重版にまでつながったのだと思います。

本を読んだ地元の方からは、「横須賀は何もないと思っていたけど、面白がってくれる人がいるんだ」「いつものまちが、こんな風に見えているのか」といった驚きや喜びのコメントを多数いただきました。

──印象的だった感想はありますか?

木内さん:「日々横須賀に暮らす中で、どう表現していいか分からなかった街への愛着や郷愁といった感覚が、たくさん書かれていて嬉しかった」というものです。

言葉で表現する機会って、あまりないのかもしれないですよね。

──日々の暮らしや営みの中で感じることや考えることって、泡のように浮かんでは消えていきがちですもんね。それが言葉になるとハッとする気持ち、すごくわかります。

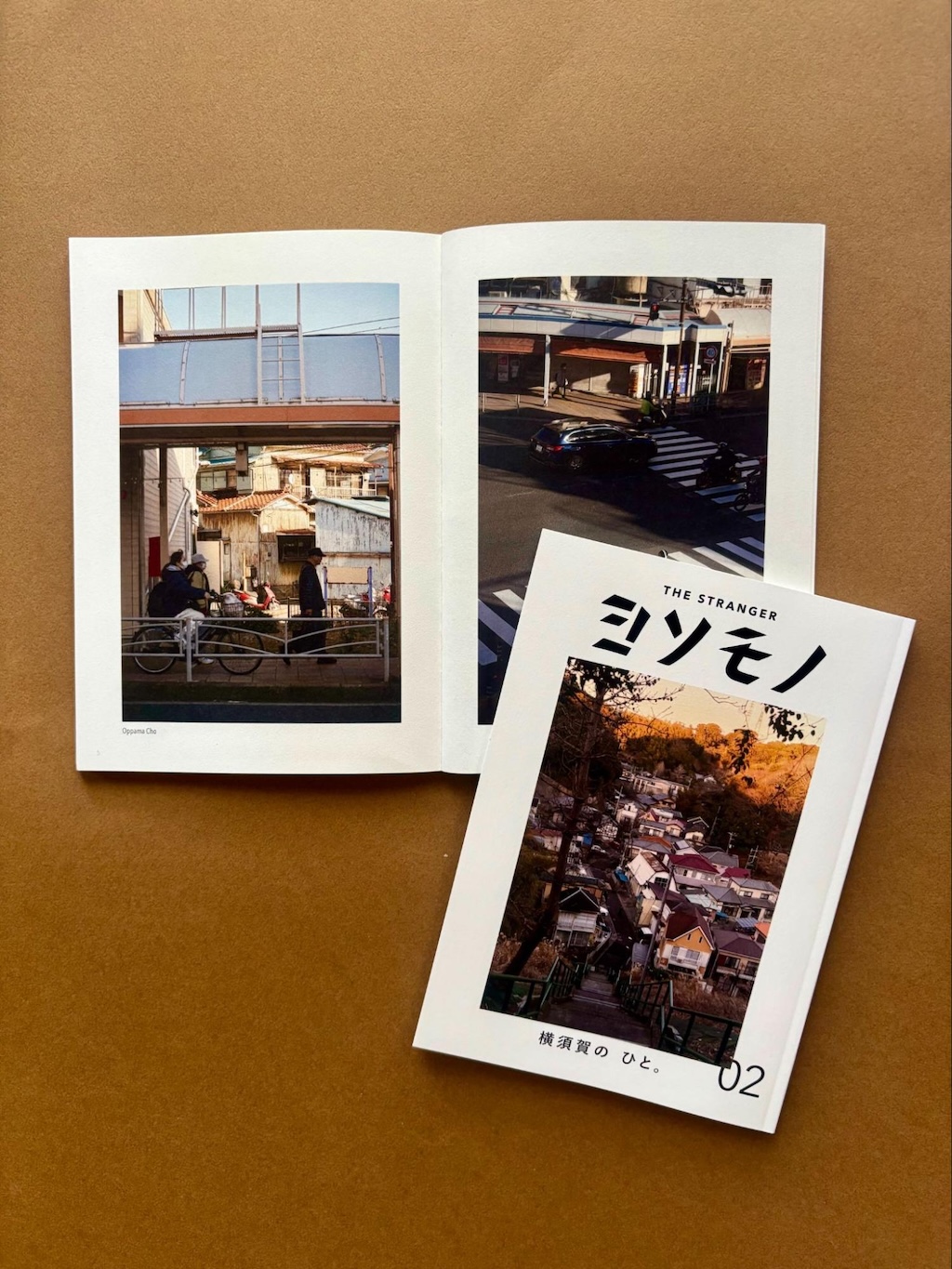

木内さん:掲載した写真に対しては、「横須賀のこんな風景を写真に撮るなんて意外」と驚きのコメントをいただくこともあります。

撮影を担当した写真家・橋本裕貴さんは、横須賀出身で今は別のまちで暮らす方。橋本さんと一緒にまちを歩いて、“横須賀らしさ”をすり合わせながら撮影を進めました。私がもともと気に入っていた場所もあれば、撮影中に偶然見つけた場所もあり、二人のコラボレーションで生まれた写真です。

急に階段が現れたり、トンネルの上に家が建っていたり。まちに普通にあるけれど、外から見るとユニークでへんてこな風景。写真で切り取ることで、「こういう風景が、外から見ると横須賀らしいのか」と再認識されたのかもしれません。

──『ヨソモノ』の活動を通して、地方都市に対する見方は変わりましたか?

木内さん:発刊後、横須賀ではない地方都市に住む方からの反応もありました。場所は違えど、地方都市に暮らす感覚に共通点があるのかな、と思っています。

私自身、地方都市出身。以前は東京が進んでいて、そこに答えがあるかのように思い込んでいた面がありました。でもこうやってスローダウンして違う価値観の中に身を置いた時、昔は分からなかった地方都市の良さが見えてきました。商業主義や流行とは違う、地方都市ならではのリズムや独自性。それを残していくことも大事なんだろうな、と思うようになりました。

──例えば「家の前に何十段もの階段がある」みたいな横須賀の複雑な地形に由来した住宅事情が、ある人の人生とクロスして小さな物語が生まれる。唯一無二のユニークな人の営みは、東京を含め、地域ごとの普通の人の暮らしに潜んでいるのでしょうね。

木内さん:ある意味、東京もひとつの地方みたいなものですよね。ただの特徴の違い。

私は相変わらず東京も好きだし、都会だからこそ享受できることも大好きです。

著名人と一般の方のインタビューの面白さが等価だということと全く同じで、名もなき中堅都市として扱われがちなまちでも、光の当て方によってそこにある良さが見えてくる。地方人として、それを大切に丁寧に伝えていきたいですね。

愛犬レラちゃんと暮らす、木内さん。レラちゃんの存在を足元に感じながら、コーヒーを片手に読書をしたり無心に編み物をしたりする時間が、至福のひとときだそうです。

撮影協力:圏外書房