「生きるための道具と詩歌 がたんごとん」は、小樽市・塩谷にある本と民藝とカフェのお店です。今回お話を伺ったのは、箒職人の吉田慎司さんと、妻で店主の茜さん。 東京で出会ったふたりは美術大学卒業後、慎司さんは箒(ほうき)職人、茜さんは書店員に。結婚後は、茜さんの地元である北海道 札幌市へ移住し、箒のアトリエと詩歌の本を扱う「がたんごとん」をオープン。2021年に小樽へ移り住み、住居兼店舗として移転。カフェも始めました。「がたんごとん」は、ふたりのありたい暮らしを体現する場所となりました。

道具と詩。対極に見えるものの共通点

「道具は暮らしに入り込むと、その人の暮らしを変え、何十年もその家にいる」。取材前、はじめてお会いした時にそう語ってくれた慎司さんは、大学卒業から神奈川県愛甲郡愛川町中津地域の工芸品*「中津箒(なかつほうき)」の職人を生業としてきました。現在はお店に併設されるアトリエで、箒職人として工芸、そして詩歌と向き合い続けてこられています。

工芸品とは…日常生活で使用する道具で、製造過程の主要部分が手工業的であることや材料・技巧が伝統的であること、また実用性と美的価値を兼ね備えているもの。

──道具と詩歌。一見すると性質が異なるもののように思えますが、このふたつを軸に据えた背景を伺えますか?

慎司さん:工芸や美術、芸術に必要なものは詩情である、というのが僕にとっての持論なんです。詩人 谷川 俊太郎さんの『二十億光年の孤独(1952年刊行)』という詩の中に、「二十億光年の孤独に 僕は思わずくしゃみをした」という一節がありますが、こういう言葉を味わうことが、工芸の本分なんじゃないかと思うんです。

大量消費・大量生産の社会で、合理性だけを求めて回していくのではない世界に行こうとした時、「箒」は、重要な存在でした。

短歌や俳句は、箒のような具体的な道具の対局にあるように思えます。でも、詩とはある意味、合理性とは真逆で、箒のような工芸の存在を純粋な形にしたもの。詩のように箒を味わってもらいたいですし、暮らしの道具のように詩が身近にあったらいいなと思っています。

具体的な道具と、抽象的な言葉、両端からアプローチすることで、豊かな暮らしを提案できる空間を作りたいと考えたんです。

──対極に見えるものが混ざり合うことで、この独特の空間が作り出されているんですね。「生きるための道具」という言葉にはどのような思いが?

慎司さん:「生きる」を大事にしたいんです。ただ命を維持することではなく、何かを味わったり感じたりして得る喜びや感動も、生きているという実感につながる。暮らしを豊かにする、質や密度があるもの全般を扱いたいです。

箒も、そのひとつ。ただ、箒だけ渡してその人の暮らしが満たされるかというと、そうではありませんよね。だからお店では手づくりのパンやコーヒー、素敵な言葉など、豊かな暮らしを作っていくためのチャンネルを増やしているんです。

──最近では、詩歌のなかでも現代短歌を詠む若い方や書籍を目にする機会が増えてきたように感じます。がたんごとんにも多くの書籍が揃っていますね。慎司さんにとって、現代短歌の魅力とはなんでしょうか?

慎司さん:現代短歌の世界は、作ること、鑑賞すること、批評することが全部パッケージ化されているのが面白いですね。新たに出てきた作品に対して、活発に批評や解釈が巻き起こるんです。短歌や俳句は、字数が短い中でもバックグラウンドがしっかりあることも魅力です。批評が活発だからこそ、誰かと話しながら考えて、味わえるんです。それは、道具に関しても一緒だと思っています。

なにかに依存せず「生きること」「暮らすこと」

──今は小樽で、ご自宅と同じ敷地にお店を営んでいらっしゃいます。小樽を拠点にしようと考えた経緯は?

慎司さん:以前は札幌の中心地に住んでいたんですが、あまり東京と変わらないような都会だったんです。もっと自然が多い場所がいいなと思って探した結果、小樽にちょうどいい場所が見つかって。この辺りは一時期人口が増えたものの今は減少傾向にあり、中心地から離れた場所では低予算で手に入る空き家が結構あるんです。

最初は水が出ず、お風呂もない状態だったので、水を引いて、お風呂を設置して……というところから始まりました。

──拠点を探す上で優先したことは何でしたか?

慎司さん:暮らしを作れる、ということが大きかったですね。そこら中に薪が落ちているし、海も山も近い。札幌近郊では、そういった豊かな資源が一番揃っている場所だと思います。

去年、敷地の一角にビオトープを作ったら、今年はカエルがやってきて、今はオタマジャクシがいます。子どもと一緒に、廃材で鶏小屋を作ったりもして。

──まさに「豊かな暮らし」を実践できる場所なんですね。

慎司さん:鶏は、クローバーやワラジムシ、生ゴミなど、なんでも食べるんです。もみ殻やぬかも大好物だから、米農家さんが鶏を飼ったら、生ゴミを食べてくれるばかりか、卵を生んでくれる。

また、このあたりにはフルーツ街道と呼ばれる道路があるほど、果樹がよく育つ場所なので、今はプルーンを育てています。春は庭で、野良のイチゴもたくさん増え、秋には家の近くに生えている大きな栗の木の下草を刈ったら、栗がたくさん取れました。

近くには海も川もあり、薪もあるので電気がなくても死なない。例えば原発がないと暮らせないという状況には無理があるなと、ずっと考えてきました。

塩谷の地で、東京ではなかなか味わえない豊かさを提案できたらいいな、と思っていますね。

対話を通して、誰かの心に残る本をおすすめする

──お店は、奥さまの茜さんと一緒に運営されています。おふたりで場を作る上で、どのように役割分担をしているんでしょうか?

慎司さん:分業というよりは、お互いが、同じ場所でそれぞれのプロジェクトを進めている感じですね。

茜さん:お店を立ち上げた当初はいろいろと話し合いながら進めていましたが、「道具と詩歌」というコンセプトから大きく外れずにやってこれたので、今は、お互いやりたいことがあれば、それぞれで進めていっていますね。

慎司さん:例えばふたりで同じ映画を見る時も、妻は感覚的に見ますが、僕は映画史から入るタイプ。ルートと楽しみ方はそれぞれ違うし、見た感想もあえて共有しないものの、着地点は同じなんです。

──おふたりの世界観が自然と混ざり合っているんですね。茜さんが選書でこだわっている点はありますか?

茜さん:お店のスペース的にそこまで冊数を置けないので、手元に残して置きたいと思えるような、自分の好きな本を中心に並べています。あと、今は全国各地に個性的な書店が増えているので、他の独立系書店との違いを出すことは意識していますね。

──先程慎司さんから「言葉を味わう」ことについて話してもらいましたが、茜さんご自身は、「言葉を味わう」ということをどのように捉えていらっしゃいますか?

茜さん:子どもの頃から本を読むことは生活の一部だったので、正直なところ、「味わう」というニュアンスで本を読んだことはなくて。ただ、子どもの頃に地元の本屋に通っていたことや、書店で働いていたことが楽しかったから、書店はまちに必要だなと思って、この空間を作っています。

──今後、書店としてやってみたいことはありますか?

茜さん:ふらっとやってきた人が、本に浸れる空間を維持していきたいです。図書スペースを増やしたり、1日絵本喫茶などにも取り組んでみたいですね。

慎司さん:遊んで、パンを食べて、詩に触れて。全体として、肥沃な空間になればいいなと思っています。

時折、「初めて短歌の本を読む」という方から、おすすめの1冊を聞かれることもあります。そうした時にちゃんと打ち返せると、やりがいを感じますね。最近では、歌人の方が来てくださることもあります。どんな方にとっても、話をしながら「今日はこれがおすすめです」と、誰かにとって一生心に残る大事な本を届けられたら、すごく嬉しいです。

──小樽に移住されて4年。塩谷というまちにとって、「がたんごとん」さんはどのような存在になっていきたいですか?

慎司さん:例えば八百屋さんが「いまはこれがおすすめですよ」と言って、お客さんが品物を買う、というようなことを実践したいなと思っています。八百屋や豆腐屋、籠屋など、昔はそうしたものの売り方をしていたはず。

「がたんごとん」でも、本や箒、パンをそうやって売っていきたいなと思っています。ただ消費されるのではなく、深く入り込んだ対話を通して、受け手の暮らしに取り込まれていくことを目指したいです。

札幌のような都会でもできるかもしれませんが、塩谷というまちだと、よりお客さんの滞在時間が長いので、話もしやすいですね。

まちおこしの議論では、人口を増やすことが目標にされがちです。そうではなく、全体的な人口が増えなくても、地域に2、3店舗尖ったお店ができれば、一気に注目を集める可能性があります。

塩谷でも、同世代の人がカフェをはじめていたり、こうした人口が少ない地域で新しいお店ができるインパクトは、かなり大きいんです。小樽の中心市街地だけではなく、塩谷に暮らす人が増えたらいいなと。

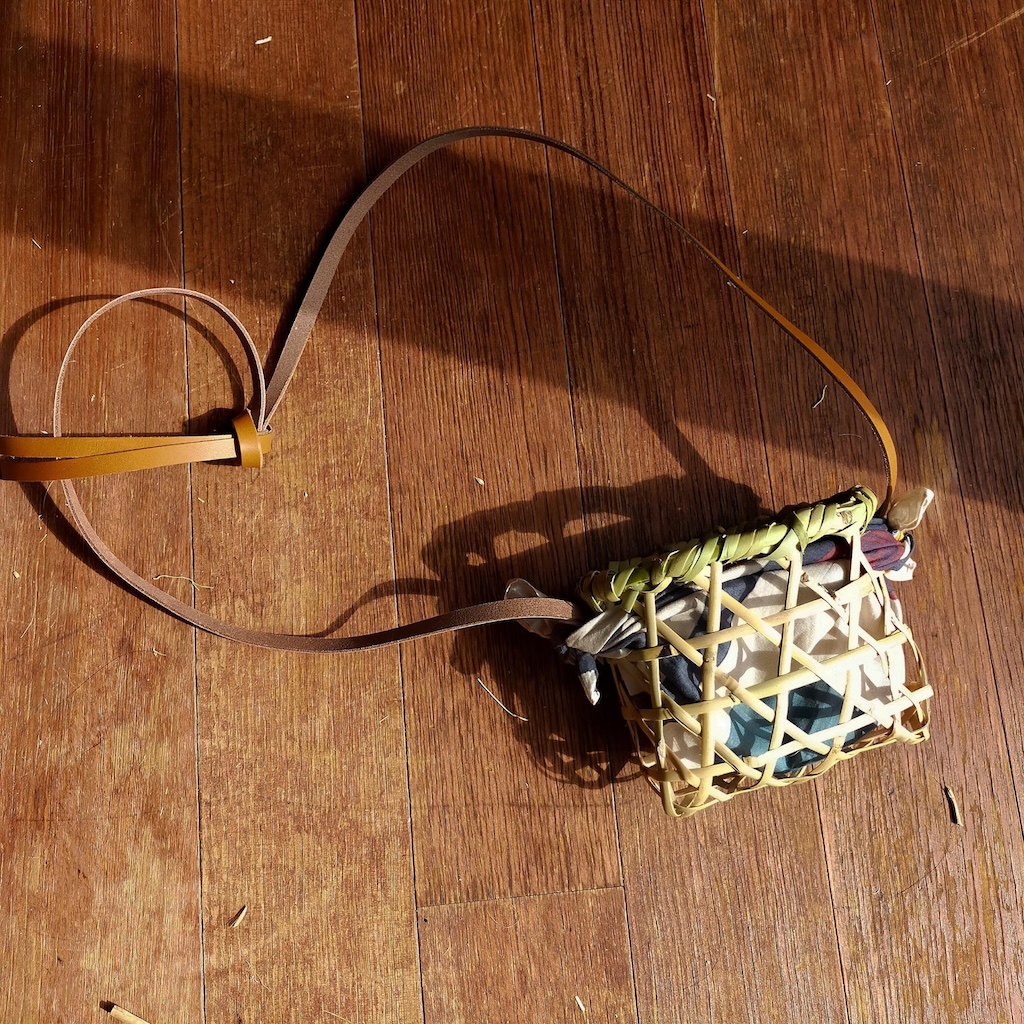

根曲がり竹とアコーディオンと答えてくださった慎司さん。

「お店で開いたワークショップをきっかけに、近くの山で穫れた根曲がり竹をコツコツ割って編んでいます。道具もあまり変わらないので、箒作業の合間にやっていますが、うっかり止まらなくなっています…アコーディオンは、近くの古道具市で買いました!複音や和音がボタン1つで出るので、1人でも気軽に弾けます。公園とか出先によく連れて行って弾けるのは、場所の広い北海道ならではかも知れません。」

茜さんは、「自然に囲まれた場所に住んでいるので、季節の移り変わりを楽しんでいます。鳥の鳴き声や、山が色づく様子、海に沈む夕日」と答えてくださいました。