第39回目のゲストは、レーベル 遊と暇 代表であり、雑誌『Tired Of』編集長・渡辺龍彦(わたなべ・たつひこ)さんです。

渡辺龍彦(わたなべ・たつひこ)さん

編集者。レーベル「遊と暇」代表。遊びの居場所を耕す雑誌『Tired Of』編集長。慶應義塾大学環境情報学部卒業。株式会社LITALICOで障害者就労支援、発達障害児支援、子育てメディア「Conobie」編集長などを担当したのち、2019年から2021年まで東京藝術大学大学院修士課程在籍。

▷レーベル「遊と暇」note, Twitter ▷渡辺龍彦さん note, Twitter

コロナ禍で外出自粛を強いられた2020年。今まで仕事に旅行にと予定を詰め込んできた状況から一転して、急にできた「暇」とどう向き合い、どうやって過ごそうか戸惑った方も多いのではないでしょうか。

高校時代から「遊び」について考えることをライフワークとし、今年1月に遊びの居場所を耕す雑誌『Tired Of』を創刊された渡辺龍彦さん(レーベル「遊と暇」代表)に、今こそ「遊び」や「暇」にどう向き合ったらよいか、お話を伺いました。

「遊び」に向き合うフィールドをつくる

雑誌『Tired Of』創刊

――渡辺さんは2021年1月に、「遊びの居場所を耕す雑誌」をコンセプトとした雑誌『Tired Of』を創刊されました。この雑誌の立ち上げに至った経緯を伺えますか?

渡辺さん:高校時代から「遊び」というテーマに関心を持ち、ライフワークとして探究を重ねてきました。30代を迎えたとき、この大事なテーマに向き合うフィールドを持って、自分の代表作と呼べるものをつくっておきたいと思ったんです。

できるだけ美的な眼差しで「遊び」を考えたいという気持ちから、それまで勤めていた会社を退職して、東京藝術大学の修士課程に入学しました。アーティストの日比野 克彦(ひびの・かつひこ)さんの研究室でいくつかのアートプロジェクトに関わりつつ、在学中に出版レーベル「遊と暇」を立ち上げました。今回創刊した雑誌『Tired Of』も、そのレーベルから刊行しています。

――レーベル「遊と暇」のコンセプトを伺えますか?

渡辺さん:「遊び」を考えるにあたって、「暇」をどう捉えるかが現代社会では重要なテーマではないかと考えました。哲学者の國分功一郎(こくぶん こういちろう)さんの著書『暇と退屈の倫理学』(太田出版, 2015)には「人間が定住生活を始めたときから『暇』とどう向き合うかに悩まされてきた」というようなことが書いてあります。暇が生まれて退屈してしまうことへの恐怖を、人間はなんとかして解消しようとしてきた、という。

――昔から人間の課題だったんですね。

渡辺さん:特にコロナ禍では、まさに多くの人が直面した課題でした。働くことに関しては、自己啓発も含めてたくさんノウハウがありますし、学校教育もある意味でその方向に接続していると思います。一方で時間割の外にある「暇」を豊かに生きるためのノウハウや心の持ちようって、全然OSとして私たちに搭載されていないので、いざ「暇」になった途端に対応できなくなってしまう。

――2020年は特にそれを痛感しましたね。家にいなきゃいけないけど何しよう、みたいな。

渡辺さん:人生100年時代におけるリタイア後の生活のあり方もそうですし、世界的に労働時間が短くなっていく方向だとしたら、それによって新しく生まれた時間に対する自分なりの姿勢や態度が耕されている方が、より豊かに生きられるんじゃないかと思っています。

その「暇」に対する態度のひとつとして、「遊び」のあるOS(オペレーティングシステム)を、もう一度ちゃんと自分の中に取り入れていくことは、切実な意味で大切だと思っています。

――『Tired Of』はどういう雑誌でしょうか?

渡辺さん:雑誌名の“Tired Of”は、“〜〜に飽きる”といった意味です。「遊び」というキーワードを聞くと「明るくて元気のいい子どもたちがワイワイやっている」というイメージが浮かびがちです。それはあくまで「遊び」の一側面でしかありませんが、そのイメージが教育やビジネスなど色んなカリキュラムで都合よく使われてきたという問題意識を持っています。

「遊び」ってそれだけではなくて、手の上でペンを回すだけのものもあれば、ぼーっと雲の形を眺めているだけのものもある。楽しいかといわれるとわからないけれど、全体として充実していると思える密度の高さがある。

そういった側面も含めて拾っていきたいと思い、コピーライターのEI(イー・アイ)さんと一緒に雑誌の名前を考えました。彼女は、「飽きる」ということが、遊びにとって大事なんじゃないか、と考えていました。日常生活や今やっている仕事に飽きるから遊び始める。遊びの始まりと終わりには「飽きる」ということが関わっています。飽きるという側面から「遊び」を捉えてみると、また違った「遊び」の像が立ち上がるのではと思いました。

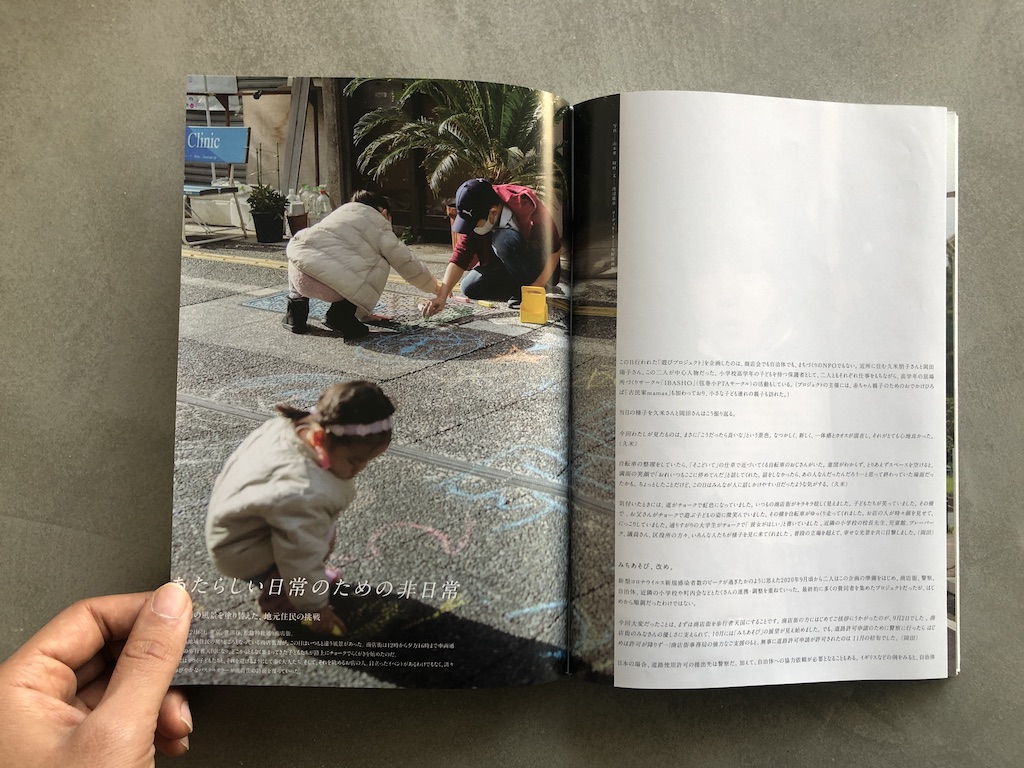

――創刊号のテーマは「ちゃんとしなくていい路上。」ですよね。このテーマにした背景は?

渡辺さん:昨年の4月、僕自身高熱が何日も続いたことがありました。保健所に電話しましたが、咳などの症状が重症ではなかったので、市販の薬で乗り切ることになりました。

人には会えないけれど運動しなきゃいけないので、熱が引いた後は、人に出くわさないように家の周りを散歩して。いつもなら家から最寄り駅に向かう最短ルートを進むんですが、暇だから色んなところを通りました。そうすると「こんなところに三味線教室があったんだ」「この家の植木はすごいな」など色々と気づいて、「路上」というものが、はじめて3Dになる感覚を味わいました。

例えばGoogle Mapで経路検索をすると、基本的に目的地までの線をもとに2D的な路上を歩いていくので、道の幅とか、道中に何があるかはあまり気にしません。だけど、そのときに僕が歩いた道は、まさに「空間」と呼ぶにふさわしい、立体的な路上でした。

そうやって新鮮な路上の体験をしたとき、「遊び場」としての路上は、そもそもとても重要だとされてきたことを思い出しました。1960年代から街中で車が走り出す前は、路上は生活の場であり、遊びの場でもありました。公園が子どもの遊び場になるのは比較的最近の話で、もともとは公園がなくたって子どもの遊び場はあったし、遊び場は自分で見つけるものでした。

コロナ禍で、自分を含めて目的なくただ散歩している人が増えている中で、路上の遊びをもう一度考えてみたら面白いのではないかと思い、創刊号のテーマにしました。

――確かに昨年は、私自身周りの「路上」へ目を向ける時間が増えました。

渡辺さん:コロナ禍では、若者が外ではしゃいでいることについてクレームを入れる「自粛警察」のような現象も起こりました。路上は、自分が関わりたくない人とも同居してしまう公共空間だからこそ、そういった現象が起こる。それについてもちょっと考えたいなと思いました。

創刊号では、都内の路上で活動するスケートボーダーへもインタビューしました。スケートボーダーたちが、警察などとも折り合いをつけながら、路上という公共空間でどうやって生きているのか。色々と話を伺っています。

――全く知らない世界なので興味深いです。

渡辺さん:「遊びは、秩序と混沌を行き来する運動だ」という考え方があります。ルールに従ってばかりいても飽きてしまうけれど、100%自由でも実は続かない。ルールにあえて歯向かったり、ちょっかいを出すから楽しい部分もある。

路上で遊んでいる人たちは、その点で色んな折り合いをつけながら遊んでいるんですよね。そういう公共空間だからこそのノウハウやエピソードを伺えたと思っています。

いい玩具より、豊かな遊びの状況をつくる

――雑誌『Tired Of』のテーマでもある「遊び」に興味を持ったきっかけについて伺えますか?

渡辺さん:高校1年生のときに、ヨーロッパの木製玩具を紹介する本と出会い、子どもが遊ぶ玩具を大人が本気でデザインしていることに衝撃を受けました。

日本の玩具には迫力あるデザインのものがあまりないなと思い、将来はプロダクトデザイナーになって玩具をデザインしようと思っていました。ただ、『地球はこどものあそび場だ…。』(中西 あゆみ著、世界文化社、2004)という写真集を見て、さらに考えが変わったんです。

そこには、世界30カ国ぐらい渡り歩いて撮影した子どもの遊びの様子が収められていて。カンボジアでゴミ山の近くで生活し、拾った輪ゴムをつないでゴム飛びしている子の写真が、なんとも言えないいい表情をしていたんです。それを見たとき、ちょっと極論ですが「玩具なんていらないかもしれない」と思いました。

「いい玩具」をつくることよりも、豊かな遊びの状況をつくるほうが重要なんじゃないかと、子どもが育つ環境そのものに関心を移していきました。

そこからは、プロダクトデザインというアプローチではなく、玩具業界そのものを調べたり、こども環境学会という学会に入ったり、ドイツの国際玩具見本市に足を運んだりと、自分なりの関心に沿って動いていました。

――偶然出会った本をきっかけに、そこまで「遊び」というテーマを深めようとされたエネルギーや意志がすごいですね。

渡辺さん:当時は、面白いテーマが見つかったな、という思いでした。父親が建築家で、母親は木版画家で絵画教室を開いていたこともあり、最初に玩具のデザインにインパクトを受けたのは、家庭環境の影響もあったと思います。

――大学時代はどういった研究をされていたんですか?

渡辺さん:大学では、社会課題をビジネス的な視点で解決するという「ソーシャルビジネス」の概念について、事例や理論の研究をしていました。世界的にも、アメリカの西海岸のITベンチャーが成長したあと、そこで培ったスキルを社会課題の解決に向けていく大きな流れがありました。

世界的に有名なのは、ノーベル平和賞も受賞した「グラミン銀行」や、アメリカで就職先人気ランキング上位に入る「Teach for America」などがあります。日本では病児保育を扱う「認定NPO法人 フローレンス」や、高校生と大学生がナナメの関係を築く場をつくる「認定NPO法人 カタリバ」などの事例があります。

――誰かの善意だけに頼るのではなく、事業としても成り立たせて長期的にサポートするということですね。大学では「遊び」についても引き続き研究されていたんでしょうか?

渡辺さん:実は進学した学科には、あまり子どもをテーマにした授業がなかったんです。子どもや遊びについては、所属していた「こども環境学会」で学会誌の編集委員を務めたり、学生部会を立ち上げたりと、学外で自主的に探究していました。

子どもが育ち、遊ぶ環境の多様性を目の当たりに

障害者福祉に携わった9年間

――大学卒業後はどのようなお仕事を?

渡辺さん:障害者福祉をメインの事業にしている株式会社LITALICO(当時ウイングル)に新卒で入社し、9年間在籍しました。僕が入ったときは従業員100人もいない小さな会社でしたが、今は社員2600人ほどいるんじゃないかな。2016年にマザーズ上場、翌年の2017年には東証一部に上場しています。

――LITALICOのWEBサイトに「障害は人ではなく、社会の側にある」といったメッセージが書いてあり、素敵だなと思いました。

渡辺さん:「障害は本人の疾患ではなく社会との関係性の中に生まれているもの」という考え方は世界的な潮流になりつつあります。「ちょっと手を貸して」といいやすい社会であれば、例え車椅子の方でも段差があること自体は障害になりにくいはず。LITALICOはそういう社会的な側面と技術面で、具体的な事業として解決策を社会実装していくことを試みる会社かなと思います。

――LITALICOではどのようなお仕事に携わっていたんですか?

渡辺さん:最初の1年ほどは、成人の方の就労支援施設で施設長をやっていました。企業や施設に就職するために必要なスキルやコミュニケーションの取り方を、ご本人と一緒に考えていく福祉施設です。その後は、発達障害の子どもたちのための支援施設の立ち上げやマネジメントに4年ほど携わりました。

日本では、身体障害や知的障害など、比較的目に見えてわかりやすい障害については、制度や施設が先に確立されていった歴史があります。ただ、軽度の知的障害や発達障害、精神障害など目に見えない困りごとについての制度が整っていったのは、わりと最近のことなんですよ。

その後退職までの3、4年間は、産後の育児中の女性がメインの読者となっているWEBサイトの編集長をはじめ、WEBメディアの立ち上げやWEB上のコミュニティ運営に携わりました。

――その中でも「遊び」というテーマは、同時並行的に掘り下げていらっしゃったのでしょうか?

渡辺さん:正直、仕事がとても忙しかったので、活動としてはあまりアクティブにはできていませんでしたが、仕事を通して「遊び」というテーマへのフィードバックはたくさんありました。自閉症のある子たちは、社会的な目線とは関係なくマイワールドの遊びを淡々とできちゃうので、遊んでいる姿が美しくて魅力的なんですよ。

それから、発達障害の子たちの施設の運営に携わっていたときは、まず最初に親御さんの相談を聞いて、専門家と一緒に必要な支援の組み立てを行うという仕事だったので、ヒアリングを何百件と行いました。そうすると、夫婦関係の悩みや、ヘビーなケースだと虐待やDVなど、色々なタイプの家庭の悩みにも遭遇しました。

そうすると、子どもが育つ環境や遊ぶ環境のにはものすごく多様性があるということに対して、想像力が湧くようになりました。「子どもにとっては、こういう遊びがいいよ」という情報は世の中にたくさんあります。ただ、分かっていてもなかなかできない状況はあるのにもかかわらず、「べき論」だけいうのは避けたいんですよね。

例えばADHD(注意欠陥・多動性障害)の子が、程度によっても違いますが、本当に突発的に道路に飛び出してしまうようなことがあるんです。そこで、体に「ハーネス」と呼ばれる器具をつけるケースがあります。

犬のリードみたいなので、社会的には変な目で見られるけれど、それをやらざるを得ない理由がある。そのように周りからは一見わからないけれど、「ちょっと想像してみる」ということを、色んな場面でできるといいなと思っていました。

――知るだけでも変わってきそうですね。

渡辺さん:知ることもそうですし、分からなくても攻撃する必要はない。「なんであんなことをしてるのかな」と思っても、そこで終わっておけばいい話で。

――それを許容する精神性や態度は「遊び」と通ずるところがありそうですね。

渡辺さん:はい。そもそも「許す」「許さない」ではなく、「そういう人がいるな」で終われることが大事だと思っています。

――最後に、『Tired Of』を読んだ方が日常でこういった視点を得てもらえると良いな、といった思いがあれば伺えますか?

渡辺さん:年齢は関係なく、誰の人生にも関係ある、色んな意味での「遊び」の要素が含まれているので、いままさに何かに飽きつつある人に、読んでもらえると良いなと思います。

あまり難しく考えずビジュアルから受け取れるものもあるし、より深く考えようとしたら、それを受け止めてくれるようなコンテンツも用意したつもりです。

特定の読者像はあまり想定していませんが、もうちょっと生活や人生に(あるいは身の回りの生活圏に)遊びが必要だとなんとなく思っている人に、読んでいただけるといいですね。

料理をするのがお好きだという渡辺さん。家の近くにある美味しいイタリアン料理屋さんに影響を受け、イタリアの家庭料理を作られているそうです。

『Tired Of』ご購入はこちらから(2021年2月発売予定)

エントリエにライターとして参加する村田あやこも、エッセイを寄稿しています。

●インタビュー・文 / 村田 あやこ

●編集 / 細野 由季恵