#19 大井競馬場編

まちのミカタ19回目。今回の舞台は、東京モノレール沿線の「大井競馬場前」です。都内屈指の猫スポットという噂の大井ふ頭中央海浜公園で、猫たちと戯れたあと、レンタサイクルで工場地帯を駆け抜ける! 小学生の放課後に戻った気分で、壮大なまちを味わいました。

馬の気配漂う大井競馬場前駅 本日のスタートは、東京モノレールの大井競馬場前駅です。駅を出ると、すぐそばには広々した大井競馬場。厩舎( きゅうしゃ )が団地のように並び、風に乗って動物の匂いが漂ってきます。「この中に馬が……!」と気分が盛り上がります。

この日はレースがお休みだったのか、競馬場の正門は閉まっていましたが、せめて気分を味わおうと「TOKYO CITY KEIBA」と書かれた門の前での記念撮影からお散歩スタートです!

村田

藤田

細野

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

公園を目指して歩いていたら、駅前を流れる京浜運河の橋の上から、釣竿を垂らしている方が。傍では自転車につながれた黒い犬が、静かにご主人を待っています。

細野

藤田

釣り人 :こんにちは。

藤田

釣り人 :今日は少ないよ。なにも釣れてないよ。

村田

釣り人 :もう9歳だから。

藤田

村田

藤田

猫に出会う前に、犬に心を奪われたSABOTENS。釣り人と犬に別れを告げ、再び公園を目指します。

村田

細野

藤田

村田

藤田

公園周辺には、団地やビルなどの巨大建造物や、大きな道路が広がります。

細野

村田

細野

藤田

細野

藤田

村田

細野

猫の住む森! 大井ふ頭中央海浜公園 しばらくウロウロしていたら、ようやく公園の入り口らしきものを発見。園内マップを頼りに、いよいよ中に足を踏み入れてみます。

村田

藤田

藤田

細野

村田

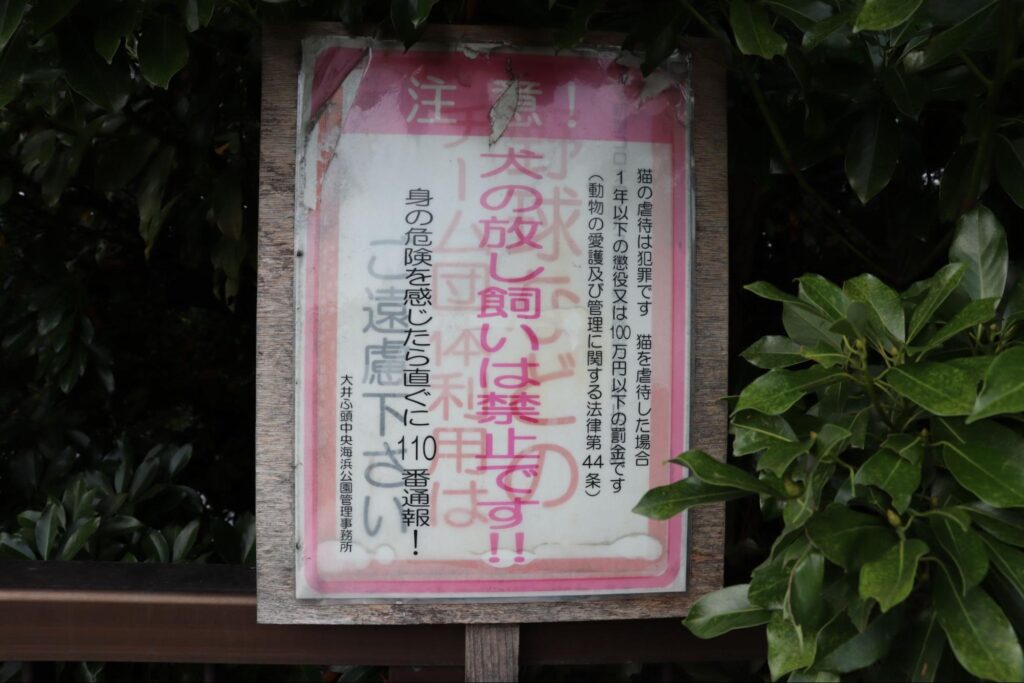

園内に入るやいなや、木々の間を歩く猫を発見! 噂通り、猫に出会える公園でした。

村田

藤田

細野

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

細野

藤田

村田

園内を奥に進むと、木々の中に開けた広場。広場の向こうの方には、巨大なオブジェが佇んでいました。

藤田

村田

藤田

村田

藤田

三体のオブジェの仲間になった気持ちで、間に立ってみます。

藤田

村田

細野

藤田

広場の中央には、ゆったりと葉を広げるクスノキの大木。木陰には大きな岩が佇んでいます。

村田

藤田

村田

「なにかが起こるかも……」と、岩の上に登って思い思い舞ってみることにしました。

猫たちの社会に思いを馳せる 心置きなく舞えたので広場を後にし、再び歩き進めていきます。園内のあちこちで、くつろぐ猫たちの姿。猫を目指してやってきたのか、猫じゃらしを振ってひとり猫と戯れるお兄さんがいました。

村田

藤田

村田

藤田

村田

細野

村田

細野

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

細野

村田

藤田

村田

「棒サンはむ太郎」に「バッ太郎」。 散策路を抜けていくと、広々した車道に辿り着きました。車道上の歩道橋を渡り、反対側の公園にも足を伸ばしてみます。

村田

藤田

村田

藤田

テニスコートや野球場が広がるこちら側の公園には、猫の気配はありません。代わりに、フェンスに戦いを挑んだ木々の形跡が。

▷フェンスと戦った木の跡

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

しばらく歩いていくと、ベンチや遊具のある芝生広場を発見。少し歩き疲れたので休憩することにしました。

藤田

村田

藤田

村田

藤田

藤田

村田

細野 ・藤田

村 田

細野

藤田

広場の中には、どうやって使うのかいまいち分からない遊具も。

村田

藤田

村田

藤田

自転車で工場地帯を駆け抜けた先には…… 壮大な風景 広場のベンチで少しだけ休憩し、お散歩再開。公園の外に出てしばらく歩いていくと、レンタサイクルを発見しました。

細野

藤田

公園のすぐそばにあったのは、専用のアプリで利用登録すると電動自転車をレンタルできるバイクシェアサービス 。都内あちこちにサイクルポートがあるため、好きな場所で返すことができます。

歩いて移動するには広大なこのまち。気分を変えて自転車で移動してみることにしました。

登録をすませ、いざ出発! 村田

藤田

……笑顔から一転。軽快に走り出すと思いきや見る見るうちに無言になるSABOTENS 。電動自転車に乗り慣れていないSABOTENSは、出発後しばらく電源を入れないまま漕いでいたのでした。見守り役のゆきえちゃんの指南のもと、電源を入れて漕ぎ直したところ、あまりの快適さにびっくり!

藤田

電気で動く自転車の快適さよ! 工場地帯を颯爽と走り抜けていきます。 村田

細野

藤田

村田

巨大な団地の手前には、新幹線の車両基地。なかなか見られない光景です。 しばらく走っていくと、こんもりした森の広がる公園にたどり着きました。木々のはるか向こうに、港のガントリークレーンやコンテナの入った巨大倉庫が臨めます。

村田

細野

細野

村田

藤田

村田

藤田

村田

藤田

村田

*丁稚奉公とは……年少者がある一定の期間、商人または職人の家に奉公し、雑役などの仕事をすること(goo辞書 – 丁稚奉公(でっちほうこう)の意味・使い方 – 四字熟語一覧 より)

細野

藤田

村田

細野

村田

藤田

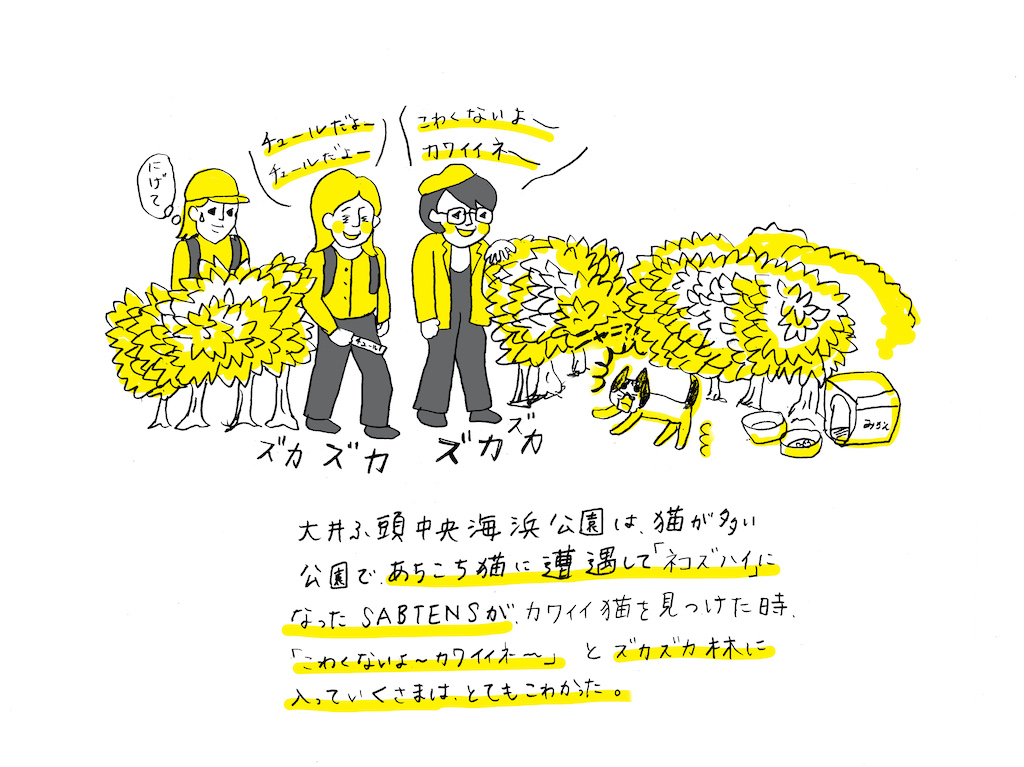

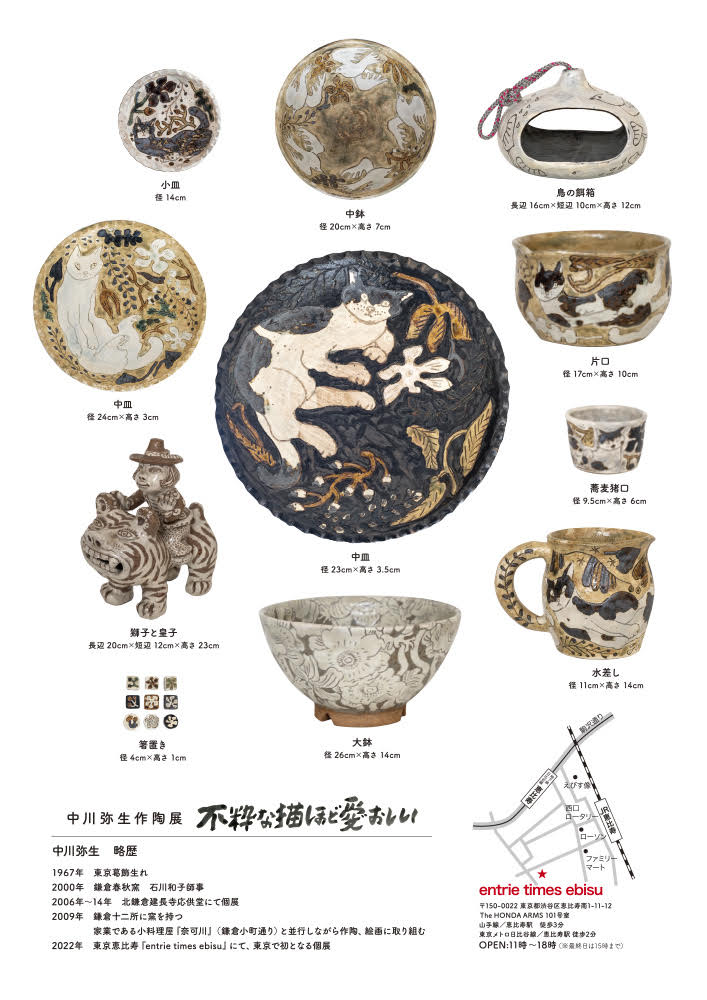

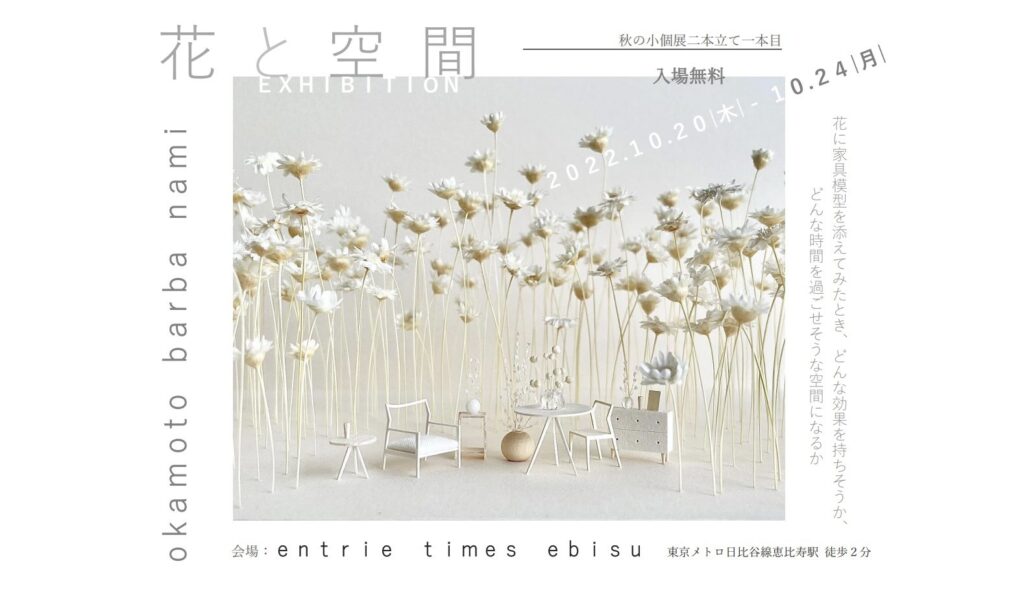

本日の一コマ漫画 心に残る大井競馬場の風景 村田のミカタ 藤田のミカタ ■ 著者プロフィール

SABOTENS (さぼてんず)

2016年結成。「落ちもん写真収集家」の藤田 泰実 (よっちゃん)村田 あやこ (あやちゃん)

お知らせ お散歩動画公開中! 「SABOTENSちゃんねる 」では、過去の「まちのミカタ」の取材中に撮影した動画を少しずつアップしています。ぜひお暇な時にでもご覧ください!

VIDEO

●取材/SABOTENS